浑河流域水质改善策略与成效研究调查报告

浑河流域作为中国东北地区的关键水系之一,其水质状况不仅影响到当地的生态环境,还是影响经济发展和居民生活水平的核心背景。近年来,随着工业化和城市化进程的加快,浑河流域面临着水质下降的严重困难。为了应对这一难题,各级政府和相关部门积极采取了一系列水质改善策略,旨在恢复和保护这一宝贵的水资源。本文将研究这些策略的实施过程及其成效,以期为今后的水质治理提供参考。 浑河流域水质现状及困难

浑河流域的水质困难主要体现在污染物超标、生态系统失衡和水源短缺等方面。根据最新的监测统计,浑河流域水体污染主要来源于工业排放、农业面源污染和生活污水排放等。工业废水中的 heavy metals、化学需氧量(COD)和氨氮等指标时常超标,严重影响着水体的自净能力。

另外,由于居民饮用水需求的提升,水资源的过度开发导致地下水位下降,进一步加剧了水环境的压力。在这一背景下,浑河流域的生态系统面临着严峻的生存危机,各类水生生物的栖息环境不断恶化,生物多样性受到威胁。 水质改善策略 政府主导的政策法规

面对水质恶化的困难,政府制定了多项政策法规,以加强对水资源的管理和保护。如水污染防治法环境影响评价法等法律,为水质改善提供了法律依据。与此同时,各地方政府还根据实际情况制定相应的地方性法规,以增强水质治理的针对性和有效性。 水污染治理设施的建设

建设水污染治理设施是改善水质的关键策略之一。近年来,浑河流域内新建和改建了一批污水处理方式厂,加大对生活污水和工业废水的处理方式力度。通过引进先进的水处理方式技术,这些设施显眼提高了污水处理方式能力,有效降低了水体污染负荷。 生态修复项目的实施

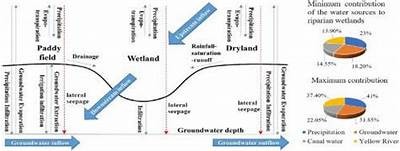

生态修复是水质改善的关键手段之一。通过实施湿地建设、植被恢复和生态治理,浑河流域的生态环境得到了有效修复。这些修复工程不仅增强了水体的自净能力,还提升了周边地区的生态服务功能,比如水源涵养和防洪减灾。 公众参与和意识提升

公众的参与在水质改善中同样不可忽视。政府通过开展环保宣传、社区活动等多种形式,增强居民的环保意识,提高公众参与水质治理的热情。通过各种途径激励民众积极参与,自发进行水体保护和监测,为水质改善活动提供了人力支持的背后。 改善成效研究 水质监测统计统计

根据监测统计,近年来浑河流域的水质有所改善。主要污染指标如COD、氨氮等的浓度逐年下降,与改善前的统计相比,整体水质达到或基本达到国家Ⅱ类水标准的比例有了显眼提升。这表明各项水质改善策略初见成效,水体自净能力逐步恢复。 生态环境的改善

通过生态修复项目的实施,浑河流域的生态系统逐渐回暖,水生生物的多样性得到了保护和恢复。水质的改善不仅为鱼类等水生生物提供了更好的栖息环境,与此同时也为周边生物的生存与繁衍创造了条件,促进了生态系统的良性循环。 公众参与后果显眼

随着公众环保意识的提升,越来越多的居民参与到水质量的监测和保护活动中来。通过开展水质监测志愿者活动,居民们不仅掌握了水质监测的基本知识,还能准确识别水体污染源,形成了良好的社会氛围和志愿服务网络。 结果

浑河流域水质改善策略的实施,为推动区域水环境治理提供了有力的支撑。尽管当前水质已经有所改善,但仍面临着许多难题。未来,需要进一步加强政策落实、改善治理技术、鼓励公众参与,形成全社会共同关注和支持的背后水质改善的良好局面。只有这样,才能更好地保护和利用浑河流域这一宝贵的水资源,为可持续发展打下坚实基础。

上一篇

上一篇

文章评论